|

2005 г.

Совместно

с лабораторией региональной геофизики была проанализирована связь

известных и прогнозируемых рудных районов и узлов с элементами

глубинного строения территории южной части Дальнего Востока. Она

является областью взаимодействия Алдано-Становой литосферной плиты с

восточной окраиной Центрально-Азиатского складчатого пояса и

характеризуется контрастными глубинными геофизическими аномалиями с

признаками проявления восходящих и нисходящих плюмов, скачкообразными

изменениями мощности литосферы и другими параметрами, которые резко

отличают ее от окружающих блоков. Наиболее важный результат этих

исследованний состоит в выделении юго-восточной части Алдано-Станового

щита, как наиболее перспективной территории для поисков крупных

месторождений платины, никеля, кобальта, меди, урана, редких и

редкоземельных элементов.

Малышев Ю. Ф.,

Горошко М. В., Родионов С. М., Романовский Н. П.Глубинное строение и

перспективы поисков крупных и сверхкрупных рудных месторождений на

Дальнем Востоке.//Крупные и суперкрупные месторождения: закономерности

размещения и условия образования. М.: ИГЕМ РАН,2005. С.423-430.

Для

международной монографии выполнено обобщение по осадочным бассейнам

юго-востока Сибирской платформы. Учуро-Майская и Вилюйская впадины

впервые рассмотрены как бассейны длительного (500-650 млн.лет)

полициклического развития, что повышает перспективы выявления в них

нефтегазовых месторождений

Gorosko M.V.

Sedimentary basins of polycyclic development in the south – eastern

part of the Sibirian platform // Cyclic Development of Sedimentary

Basins. – Rio de Janeiro: Elsevier Publishig Co. Brasil, 2005. P.56-72).

Проанализировано

положение пермских образований в структурах Забайкальского звена

Монголо-Охотского орогенного пояса и его обрамления. Реконструированы

обстановки их формирования. Уточнен объем региональных

стратиграфических подразделений перми (горизонтов). Выделены

биостратиграфические подразделения в ранге слоев с фауной. Проведена

корреляция горизонтов с ярусами модифицированной Общей

стратиграфической шкалы пермской системы. (Попеко Л.И., Котляр Г.В.,

Куриленко А.В. Пермский этап геологической истории Забайкалья //

Тихоокеанская геология. 2005. Т. 24, № 6. С. 26–37).

2006г.

Охарактеризованы

особенности пермского этапа тектонической эволюции Забайкальского звена

Монголо-Охотского пояса. На основе детальной стратиграфической

корреляции установлены латеральные ряды структурно-вещественных

комплексов, свидетельствующие о конвергентном (субдукционном) характере

юго-восточной (в современных координатах) границе Забайкальского звена.

Северо-западная граница сочетает элементы субдукции и сдвига.

(G.V.Kotlyar, L.I.Popeko, A.V.Kurilenko. The Permian of the Transbaikal

region, eastern Russia: Biostratigraphy, correlation and biogeography

// Journal of Asian Earth Sciences, Vol. 26, № 3–4, 2006. P. 269–279).

Выполнена

фундаментальная сводка по металлогении урана Дальнего Востока России. В

монографии рассмотрена ураноносность различных тектонических структур

Дальнего Востока: Сибирской платформы, герцинских и мезозойских

орогенных поясов и наложенных структур – вулканических,

вулкнано-плутонических поясов и терригенных впадин. Выделены основные

урановорудные эпохи – архейская, раннепротерозойская, рифейская,

позднепалеозойская, позднемезозойская и кайнозойская. Определены

основные рудные районы, в которых ожидается выявление крупных и

суперкрупных урановых месторождений: Эльконский, Учуро-Майский и

Улканский на Сибирской платформе, Восточно-Чукотский и Южно-Ульинский в

Охотско-Чукотском вулканическом поясе.

Горошко М.В., Малышев Ю.Ф., Кириллов В.Е. Металлогения урана Дальнего Востока России М.: Наука. 2006. 372 с.).

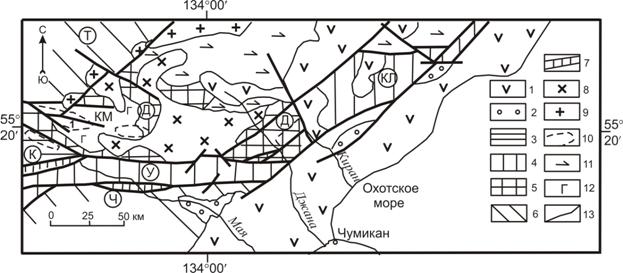

Урановорудные и потенциально урановорудные провинции и районы Дальнего Востока.

1-2 – провинции: 1- урановорудные: Алдано-Становая (I), Буреинская

(II), Ханкайская (III), Восточно-Чукотская (IV); 2-

потенциально-урановорудные: Охотская (V); 3 – районы: урановорудные:

Эльконский (1), Уруша-Ольдойский (2), Мельгинский (3), Малохинганский

(4), Синегорский (5), Восточно-Чукотский (6); 4 –

потенциально-урановорудные: Учуро-Майский (7), Улканский (8),

Кимканский (9), Кабаргинский (10), Южно-Ульинский (11), Куйдусунский

(12), Эвотинский (13), Тургунчинский (14), Олдонгсинский (15),

Тырканский (16). Металлогенические потенциально урановорудные зоны: 17

– Тыркандинская, 18 – Зее-Бурпалинская; 5 – линии железных дорог (1),

основных автомобильных магистралей (2).

2007г.

Получены

важные результаты по проблеме докембрийской металлогении юго-востока

Сибирской платформы. Обосновано выделение двух металлогенических эпох:

палеопротерозойской (позднекарельской - 1720-1670 млн. лет) и

мезопротерозойской (1300-1150 млн. лет). Месторождения первой эпохи

(Be, Ta, Nb, TR, Li) сосредоточены в Улканском вулканогенном прогибе,

второй (U, Au, Cu, V, Nb, Be, TR) - в Улканском прогибе и в

платформенном чехле. Определена роль предкарельского и

предмезопротерозойского структурно-стратиграфических несогласий в

контроле рудопроявлений урана, золота, ванадия, меди и бария (рис. 2).

Охарактеризованы типовые объекты Be, Ta, Nb, TR, Cu, Au и U

минерализации. (Горошко М.В., Гурьянов В.А.)

Горошко

М.В, Гурьянов В.А. Рудная минерализация предрифейского

структурно-стратиграфического несогласия и нижнерифейского

платформенного чехла Учуро-Майской впадины (юго-восток Сибирской

платформы // Тихоокеан. геология. 2007. № 6. С. 93-101.

Изучен

уникальный в северной Евразии опорный разрез верхнего карелия (улкания)

и обоснована его верхняя граница с низами нижнего рифея юго-востока

Сибирской платформы. Установлено, что формирование Улканского прогиба

связано с рифтогенными процессами в условиях зрелой коры

континентального типа.в позднекарельскую эпоху. Разработаны новые схемы

стратиграфии, магматизма, метаморфизма и тектоники Улканского прогиба.

Выделен и охарактеризован новый на Дальнем Востоке высокоперспективный

Улканский рудный район (Be, Ta, Nb, TR, U). Выявлены и охарактеризованы

новые типы рудной минерализации.

Гурьянов В.

А., Горошко М. В. Основные особенности докембрийской металлогении

Улканского района //Тихоокеанская геология. 2005. Т. 24. № 6. С.

101-128.

Гурьянов В. А. Геология и металлогения Улканского района (Алдано-Становой щит). Владивосток: Дальнаука, 2007. 227с.

Схема расчленения и корреляции разрезов нижнепротерозойских образований Улканского прогиба.

1

– риолиты (а), трахириолиты (б), щелочные риолиты (в); 2 – риодациты

(а), трахириодациты (б), щелочные трахириодациты (в); 3 –

трахириодациты (а) и трахириолиты (б) «пятнистые» игниспумитовидные; 4

– дациты (а), трахидациты (б); 5 – андезиты (а), трахиандезиты (б); 6 –

базальты (а), трахибазальты (б) и субщелочные оливиновые базальты (в);

7 – андезибазальты (а), трахиандезибазальты (б); 8 – туфы; 9 –

игнимбриты; 10 – лавобрекчии; 11 – лавы (на примере трахидацитов):

миндалекаменные (а), крупно-обильнопорфировые (б),

флюидально-полосчатые (в); 12 – песчаники: мелко-среднезернистые (а),

крупнозернистые (б), грубозернистые дресвянистые (в); 13 - песчаники

косослоистые средне-мелкозернистые; 14 – конгломераты; 15 – гравелиты;

16 - туфоалевролиты; 17 – седиментационные брекчии; 18-20 – маломощные

прослои и линзы (до 1-3 м): песчаников (р), туффитов (t), конгломератов

(k), туфопесчаников (tp). туфоалевролитов (ta), седиментационных

брекчий (sb); 21 – маломощные (до 1-5 м) потоки базальтов (в),

андезибазальтов (а) и дацитов (д); 22 - 24 – породы архейского

кристаллического фундамента: 22 – плагиограниты и граниты, 23 –

анортозиты, 24 – гнейсы и кристаллические сланцы; 25 – коры

выветривания; 26 – несогласия: стратиграфическое (а) и угловое (б).

Структурные разновидности и промежуточные разности пород отражаются

комбинацией разных знаков. Цифры справа от колонок – мощности свит и

подсвит в метрах. Местоположение разрезов (см. врезку): 1 – водораздел

рек Унга – Эльга и Амнундали; 2 – водораздел руч. Старый и р.

Учур-Элгэтэ; 3 – правобережье верхнего течения р. Учур; 4 – бассейн

руч. Элгэтэ; 5 – истоки руч. Тас-Юрях и Дабан; 6 – правобережье

верхнего течения р. Учур, против устья р. Долисмар; 7 – междуречье

Курахандя и Ныгваган; 8 – водораздел руч. Николаевский и р. Нимар; 9 -

истоки р. Нимар; 10 – истоки руч. Сомнительный; 12 – левобережье

нижнего течения р. Нимар; 13 – водораздел рр. Топорикан и Учур; 14 –

бассейн руч. Длинный; 15 – правобережье р. Топорикан; 16 – бассейн руч.

Командный и Рогатый; 17 – водораздел рек Бол. и Мал. Сектали; 18 –

бассейн р. Бол. Сектали и руч. Тихий; 19 – истоки р. Прав. Чад; 20 –

бассейн верхнего течения р. Улкачан; 21 – левобережье р.Олдоньдо; 22 –

правобережье среднего течения р. Чад; 23 – правобережье руч. Моховой;

24 – водораздел руч. Талбучан и р. Чад.

Выявлены

пространственно-временные особенности оловянного, вольфрамового и

молибденового оруденений на месторождениях грейзенового типа юга

Дальнего Востока России. Установлена генетическая связь Sn-W-Mo

оруденения с дайками, штоками и другими телами малых интрузий (рис.

1.Шнайдер). Определены геолого-минералогические признаки выявления

крупных комплексных редкометальных объектов и охарактеризованы

геодинамические обстановки их формирования.

Родионов

С.М., Шнайдер А.А., Романовский Н.П., Гурович В.Г. Молибденовая

минерализация в рудах оловорудного месторождения Тигриное (Приморье,

Россия) // Геология рудных месторождений. 2007. №4. С.321-333.

Романовский

Н.П., Шнайдер А.А. Перспективы развития минерально-сырьевой базы

вольфрамовой промышленности юга Дальнего Востока // Руды и металлы ,

2008, №5. С.10-16.

Шнайдер А.А., Малышев Ю.Ф.,

Горошко М.В., Романовский Н.П. Комплексная минерализация руд крупных

месторождений Дальнего Востока // Геология рудных месторождений,

принята к печати в № 3, 2010.

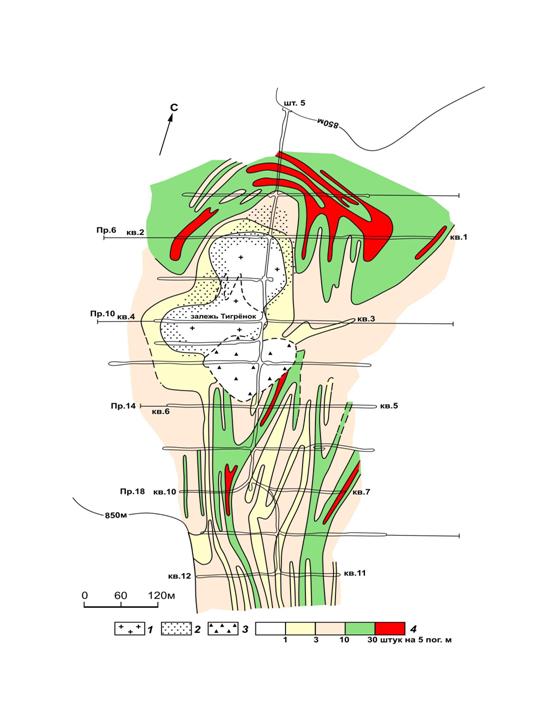

Рис.1. Генетическая связь молибденовой минерализации с гранит-порфировым штоком Тигриного месторождения.

1

– гранит-порфиры, 2 – гнездово-вкрапленная минерализация молибденита в

гранит-порфираз , 3 – реликтовая молибденовая минерализация в обломках

гидротермальных брекчий, 4 – количество прожилков в

кварц-молибденитовом штокверке (выполнение контракционных трещин вокруг

гранит-порфирового штока).

2008

Разработана

первая модель траектории палеомагнитного полюса Сибири для интервала

1860-1670 млн. лет (рис. 1). Рассчитаны абсолютное положение Сибирского

кратона и его кинематические параметры для этого интервала.

На

основании хорошо датированных палеомагнитных данных установлена

принципиальная возможность вхождения Сибирского кратона в состав

палеопротерозойского суперконтинента Колумбия. Причем, сочленение

Сибирского и Северо-Американского кратонов в структуре этого

суперконтинента могло происходить только по южной (байкальской) окраине

первого и северной (канадской) окраине второго (рис. 2).

Вероятно,

агломерат двух кратонов (Сибирского и Северо-Американского) существовал

с 1850 млн. лет и, по крайней мере, до 1050 млн. лет, то есть на

протяжении 800 млн. лет.

(ИТиГ ДВО РАН, совместно с ГИН РАН, ИФЗ РАН, ИГГД РАН, ИЗК СО РАН

Didenko

A., Vodovozov V, Pisarevsky S., Gladkochub D., Mazukabzov A., Donskaya

.T, Stanevich A. Palaeomagnetism and U-Pb dates of the

Palaeoproterozoic Akitkan Group (South Siberia) and implication for the

pre-Neoproterozoic tectonics / 33rd International Geological Congress.

Oslo, 2008. 6-14th August. http://www.33igc.org/1203600.html

Диденко

А.Н., Козаков И.К., Дворова А.В. Палеомагнетизм гранитов

Ангаро-Канского выступа фундамента сибирского кратона // Геология и

геофизика, 2009. № 1.)

Траектория миграции палеомагнитного полюса Сибири для конца раннего протерозоя.

Точки

– положения новых полюсов с овалами доверия. Пунктир –

аппроксимация методом кубического сплайна. Числа рядом с ТКМП –

время в млн. лет.

Реконструкция совместного положения Сибирского и Северо-Американского кратонов для позднего палеопротерозоя.

На

основе анализа аэрогаммаспектрометрических полей и

минералого-петрографических исследований обрамления Идюмо-Хайканского

выступа кристаллического фундамента Алдано-Станового щита впервые

выявлен уникальный по интенсивности ареал калиевого метасоматоза,

приуроченный к зоне предрифейского структурно-стратиграфического

несогласия. Зоной калиевого метасоматоза контролируются многочисленные

проявления урана, золота и ряда других элементов, что является важным

признаком для поисков месторождений этих металлов. (Горошко М.В.,

Малышев Ю.Ф. Региональный калиевый метасоматоз и металлогения зон

докембрийских структурно-стратиграфических несогласий (юго-восток

Сибирской платформы) // ДАН. 2008. Т. 423, №9. С. 1459-1461).

1.

Определено

время формирования вулканогенно-осадочных отложений офиолитов Нидар в

Ладахских Гималаях (Индия) с позднего баррема до позднего апта по

радиоляриям, что хорошо коррелируется с радиометрическим возрастом

офиолитов (124±1 млн. лет). Проведена прямая биостратиграфическая

корреляция методом унитарных ассоциаций осадочных частей разрезов

офиолитов Нидар и Дажуку. Предложена новая модель строения и эволюции

океана Тетис.

Zyabrev S. V., Kojima S., Ahmad

T. Radiolarian biostratigraphic constraints on the generation of the

Nidar ophiolite and the onset of Dras arc volcanism: Tracing the

evolution of the closing Tethys along the Indus – Yarlung-Tsangpo

suture.Stratigraphy. 2008. Vol. 5. N 1. P. 99-112.

Впервые

выделена крупная (до 200 тыс. км2) Учуро-Майская рифейская впадина,

расположенная в юго-восточной части Сибирской платформы. Определены еe

границы, в том числе и под венд-кембрийским плитным комплексом.

Приведены новые сведения по стратиграфии впадины. Выделены

тектонические элементы более высоких порядков: поднятия, купольные

структуры и погружения, сформированные в процессе позднерифейской и

позднемезозойской тектоно-магматической деятельности. Значительная

мощность рифейских отложений, развитие межформационных надвигов в

восточной части впадины, признаки битуминозности осадочных пород

являются благоприятными факторами нефтеносности впадины.

Горошко

М. В., Гурьянов В. А. Мезо-неопротерозойские комплексы чехла

юго-востока Сибирской платформы: условия образования и основные черты

тектоники //Геотектоника. 2008. №2. с. 80-96.

Схематическая геологическая карта юго-восточной окраины Сибирской платформы и сопредельных районов.

1

– меловые вулканиты Охотско-Чукотского пояса; 2 кембрий-рифейские

терригенно-карбонатные отложения Учуро-Майской плиты; 3 –

раннепротерозойские осадочно-вулканогенные образования Улканского

прогиба; 4 – архейские кристаллические образования фундамента Сибирской

платформы; 5 – меловые интрузии гранитоидов; 6-7– раннепротерозойские

интрузии гранитоидов улканского (6), габброидов гекунданского (7)

комплексов; 8 – архейские анортозиты древнеджугджурского комплекса; 9 –

разрывные нарушения; 10 – на врезке - расположение района исследований.

2009 г.

Получены

две прецизионные изотопно-геохронологические датировки (U-Pb по

цирконам) для акитканской серии юга Сибирского кратона: 1863±9 Ma и

1878±4 Ma. Для этих же пород определены древние палеомагнитные

направления. Сопоставление полученных палеомагнитных направлений по

палеопротерозою Сибирского кратона с палеомагнитными направлениями

аналогичного возраста пород провинции Сьюпериор (Североамериканский

кратон) показало, что длительное время эти блоки находились рядом, в

конце мезопротерозоя их относительная позиция могла измениться. (ИТиГ

ДВО РАН, совместно с ИЗК СО РАН, ГЕОХИ РАН). (Didenko A.N.,

Vodovozov V.Yu., Pisarevsky S.A., Gladkochub D.P., Donskaya T.V.,

Mazukabzov A.M., Stanevich A.M., Bibikova E.V., Kirnozova T.I.

Palaeomagnetism and U-Pb dates of the Palaeoproterozoic Akitkan Group

(South Siberia) and implication for the pre-Neoproterozoic tectonics //

Paleoproterozoic Supercontinents and Global Evolution. Edited by

S.M.Reddy, R.Mazumder, D.A.D.Evans & A.S.Collins. Geological

Society of London, Special Publications, No 323. London, 2009. P.

145-163.

На основании сходства состава и

общности структуры верхнепермских и мезозойских образований

Янкано-Джагдинской и Ульбанской структурно-формационных зон

Амуро-Охотской складчатой системы предложена реконструкция структуры

Ульбанского синклинория для конца юры: Унья-Бомская подзона – сорванный

и перемещенный к западу на 400-600 км во второй половине мела фрагмент

восточной части синклинория. – Забродин В.Ю. Реконструкция структуры

мезозоид восточной части Амуро-Охотской складчатой системы (Дальний

Восток) //Тихоокеан. геол. 2009. №3.

Выполнен

рудно-формационный анализ золоторудных объектов Улканской (PR1),

Кет-Капской (J3-K1), Удской (J3-K1) и Предджугджурской (K2)

вулкано-плутонических зон (Сибирская платформа). Наиболее разнообразным

формационным составом золоторудных месторождений отличаются

вулкано-плутонические зоны (Кет-Капская и Предджугджурская) с широким

развитием щелочного и субщелочного магматизма. Впервые выделен новый

для района «карлинский» тип золотого оруденения в силицитолитовых

горизонтах юдомской серии венда. Термобарогеохимическими исследованиями

выяснены физико-химические условия образования золоторудных объектов.

Горошко

М.В., Гурьянов В.А., Бердников Н. В., Кириллов В.Е. Золотоносность

вулкано-плутонических зон юго-востока Сибирской платформы и

физико-химические условия образования месторождений //Тихоокеанская

геология, 2009. Т. 28, №6. С. 3-22).

Геологическая схема размещения металлогенических золотоносных зон на юго-востоке Сибирской платформы.

1

– меловые вулканогенно-терригенные породы; 2 – меловые вулканиты

Предджугджурского прогиба; 3 – юрские осадочные отложения Токинской

впадины; 4 –мезо-неопротеерозойские терригенно-карбонатные породы чехла

Сибирской платформы; 5 –палеопротерозойские вулканиты Улканского

прогиба; 6-8 мегаблоки: 6 – Алданский массив; 7 – Становой; 8 -

Батомгский; 9 – мезозойские гранитоиды; 10 –палеопротерозойские

гранитоиды; 11 – архей-палеопротерозойские (?) анортозиты; 12 –

наиболее крупные разломы; 13 – золотоносные металлогенические зоны: I –

Кет-Капская, II –Улканская, III – Удская, IV –Предджугджурская; 14 –

месторождения и крупные рудопроявления: 1 – Широтный рудный узел, 2- –

Рябиновое, 3 – Крутое, 4– Комсомольская залежь, 5 – Виктория, 6-Клин, 7

– Юго-Западное, 8- Шумный, 9- Василек, 10- Тас, 11- Левобережный, 12-

Усмун, 13- Дарья, 14-Эгукал, 15 – Людвигитовое, 16 –Аркай, 17 –

Ветвистое, 18- Ланда, 19-Етара, 20 -Нагим, 21 – Кума, 22 -Мевачан,

23-Бургале 24-Авлаянкан, 25-Киранкан

Установлена

генетическая связь оруденения Арсеньевского оловорудного месторождения

(Приморье) с дайками порфировых риолитов палеогенового возраста,

которые служили источником рудных компонентов и транспортирующим

аппаратом для перемещения насыщенного рудным веществом флюида-расплава.

Выдвинуто предположение о магматогенном происхождении оловорудных

месторождений (рис. 2. Шнайдер).

Родионов

С.М., Шнайдер А.А., Бакулин Ю.И., Борисенко А.С., Боровиков А.А. Новые

данные о генезисе оловянного оруденения в Приморье // Руды и металлы,

2009. №5. С. 18-24).

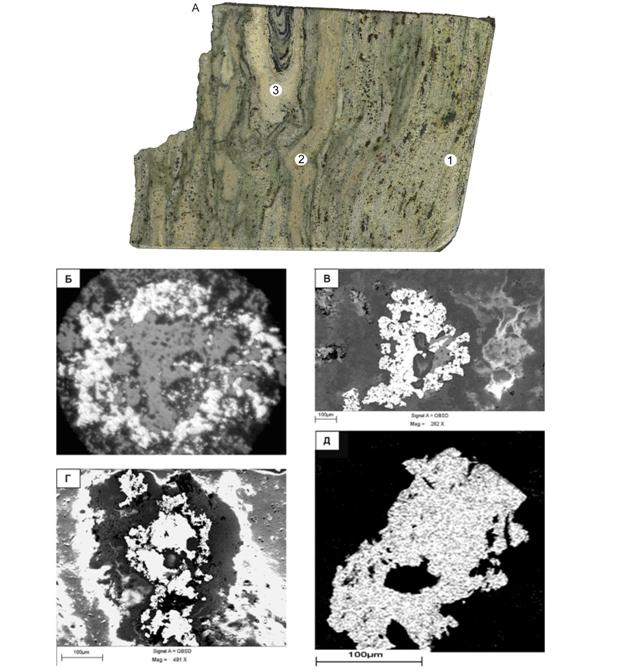

А

- ритмично-расслоенная дайка порфировых риолитов с Арсеньевского

месторождения. 1 зона – контакт дайки с вмещающими породами. Текстура

ритмично-расслоенная с непрерывными полосами; 2 зона - центральная

(осевая) часть дайки; 3 шлировые обособления.

Б – (фрагмент зоны 2). Атоллы пирротина в риолитовой массе. Серое – риолитовая кварц-полевошпатовая масса. Фото анш., ув.100х.

В

– (фрагмент зоны 1.). Колломорфные образования касситерита вокруг

кристалликов кварца (темно-серое). Светло-серое – риолитовая

кварц-полевошпатовая масса. Фото выполнено на электронном микроскопе.

Г

– (фрагмент зоны 3.). Обрастание скрытокристаллического касситерита

колломорфным. Серое - риолитовая масса. Фото выполнено на электронном

микроскопе;

Д – (фрагмент зоны 1.).

Структура распада твёрдого раствора пирротин-пентландит-миллерит. Фото

выполнено на электронном микроскопе.

В

готерив-сеноманских отложениях Сихотэ-Алиня и Нижнего Приамурья

проанализированы ориентировки палеотечений и на основе этого для

Журавлевско-Тумнинского прогиба предполагается осадконакопление в

режиме крупномасштабного вихря постоянных донных течений, в обстановке

задугового бассейна (на северо-западнаой окраине области сноса -

вулканической островной дуги). Турбидиты накапливались из отклонившихся

мутьевых потоков в зоне их взаимодействия с постоянными донными

течениями. В период пауз между мутьевыми потоками формировались

контуриты.

Кудымов А.В. Условия седиментации в

готерив-сеноманском морском бассейне Сихотэ-Алиня и Нижнего Приамурья

// Тихоокеанская геология, 2009. Т.28, N6. С.102-114.

Ориентировки гиероглифов и косой слойчатости в отложениях готерив-сеномана Сихотэ-Алиня и Нижнего Приамурья.

1-3

– турбидиты: 1-грубокластические, 2-песчаные (крупноритмичные с

сопутствующими массивными песчаниками, средне- и мелкоритмичные),

3-песчано-аргиллитовые, алевро-аргиллитовые; 4-контуриты и осадки

“фоновой” седиментации (тонкослоистые и массивные алевроаргиллитовые

породы); 5-7 – диаграммы ориентировок: 5- слепков водоворотных ямок,

6-азимутов падений мелкой косой слойчатости, 7-слепков с борозд

волочения предметов по дну; 8-линия возрастного уровня (ранний альб),

для которого приведена схема образования отложений.

В

Восточном Становике впервые выделены и описаны интрузии

мафит-ультрамафитов раннепротерозойского возраста (1812±66млн.лет) с

сульфидной медно-никелевой минерализацией промышленных масштабов.

Гурьянов В. А., Приходько В. С., Пересторонин А. Н. и др. новый тип

медно-никелевой минерализации юго-востока Алдано-Станового щита

//Доклады РАН. 2009. Т. 425. № 4. С. 505-508.

Реконструкция совместного положения Сибирского и Северо-Американского кратонов для позднего палеопротерозоя.

Схематическая геологическая карта юго-восточной окраины Алдано-Станового щита.

1

– меловые вулканиты Охотско-Чукотского пояса; 2 –

осадочно-вулканогенные образования Аяно-Шевлинского перикратонного

прогиба; 3 – 6 – раннедокембрийские структуры кристаллического

фундамента: 3 – Туксанийский блок сахабория (К), 4 – Удско-Майский (У)

и Кирано-Лавлинский (КЛ) гранит-зеленокаменные троги (грабены)

становия, 5-6 – блоки алдания: 5 – Джанинский

гранулито-гнейсо-кристаллосланцевый (Д), 6 – Тырканский

гранулито-гнейсовый (Т) и Чогарский гранулито-кристаллосланцевый (Ч); 7

– зоны динамометаморфизма; 8 – меловые гранитоиды; 9 –

раннепротерозойские граниты улканского комплекса; 10 – ареалы

распространения раннепротерозойских никеленосных мафит-ультрамафитов

кунманьенского комплекса (1 – Курумканское рудное поле – ареал); 11 –

архейские анортозиты Джугджурского массива; 12 – архейские

метагабброиды Кунманьенского массива (КМ); 13 – разрывные нарушения.

Схематическая геологическая карта юго-восточного фланга Курумканского рудного поля.

1

– пироксеновые плагиогнейсы и кристаллосланцы джанинской серии; 2 –

меловые гранитоиды; 3 – раннепротерозойские мафит-ультрамафиты

кунманьенского комплекса; 4-6 –архейские гранитогнейсы и граниты

марагайского (4), анортозиты и габброанортозиты древнеджугджурского (5)

и метагабброиды майско-джанинского (6) комплексов; 7 – тела

мафит-ультрамафитов с сульфидной медно-никелевой минерализацией; 8 -

разрывные нарушения; 9 – геологические границы; 10 – предполагаемые

контуры тел; 11 - месторождения и рудопроявления никеля, меди и

кобальта (1 – Шляпа, 2 – Треугольник, 3 – Фалкон, 4 – Икэн, 5 – Кубук).

Читать далее...

Достижения за 2009-2013. |